薬膳

薬膳という言葉が使われるようになったのは1980年頃からですが、中医学(中国伝統医学)の中での食治(食をもって治療にあたる)の歴史は古く、夏時代の酒作りから始まります。この時代酒は飲用だけでなく医療の分野にも利用され、古い医の文字は「醫」と書かれ下は酒を意味していました。

薬膳の源流は「薬食同源思想」にあります。

周王朝内の制度が記された『周礼(しゅうらい)』によると医職を食医、疾医、瘍医、獣医の4つに分け、中でも皇帝の飲食を管理し食べものによって病気の予防や治療を行っていた食事治療専門医の「食医」が最高位にあったと記されています。医の源は食であり、食べものは薬と同じである「薬食同源」の考え方は中医学の根幹であったと思われます。

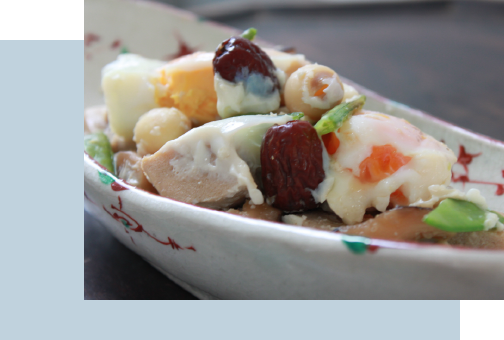

また、現在漢方薬の中にも日常食べものとして使っている桂枝(ケイシ・シナモン)、生姜、小麦、玄米、大棗(タイソウ・なつめ)などが使われています。

古くから食べものが薬として使われてきたように、私たちが日常食べている食べものには栄養素やカロリー以外にも性質、味、香り、効能を持っています。

薬膳は中医学基礎理論に基づいて人の体質、体調、年齢、季節やその人を取り巻く様々な環境などを考慮しながら、其々の目的に合わせて食べもと中薬を選び出し上手く組み合わせて作られます。

また、日常私たちがよく口にする食材だけで作られていても、中医学基礎理論に基づき目的に合ったものであればそれは薬膳です。小さなお子様から青年期、壮年期、熟年期、老年期と先人の知恵を借りながら人の健康を願って作られるオーダーメードな食事こそ薬膳です。